- 社名:株式会社DGビジネステクノロジー

- 業種:デジタルビジネス総合支援

- お話を伺った方:株式会社DGビジネステクノロジー 事業開発本部 マネージャー松田さま/同本部メンバー 矢澤さま

「立ち上げのフェーズこそ、要件定義が核となる」

属人性の限界を痛感し、AI活用に踏み出す

── DGビジネステクノロジーさまの事業内容を教えてください。

松田さま: 当社は2025年4月にナビプラス株式会社、株式会社DGコマース、株式会社スクデットの三社合併によって発足した会社です。フィンテックやマーケティングなど、多様な事業を展開するデジタルガレージグループの一員として、私たちDGビジネステクノロジーは、ECをはじめとしたデジタルビジネス支援を行っており、その一環としてEC構築や業務支援システムの提供を担っています。現在私は、新設された事業開発本部のマネージャーとして、新規事業・商材の立ち上げを担当しており、矢澤が実働メンバーとして一緒に取り組んでいます。

── 要件定義にどのような課題を感じていましたか。

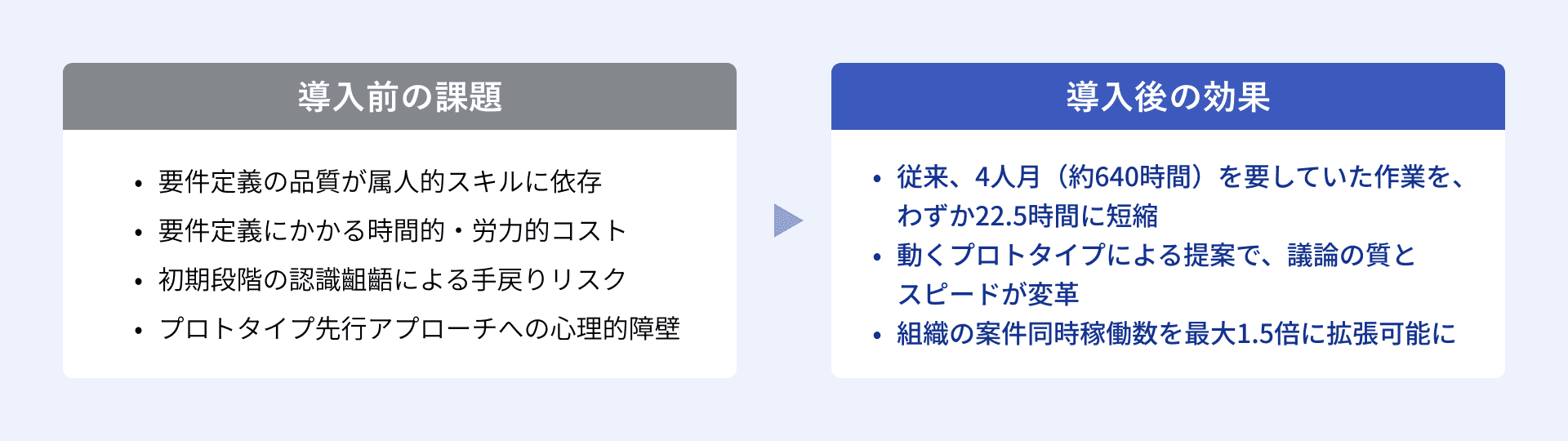

松田さま: 要件定義というのは、人との対話から始まる非常に感覚的な工程です。私自身、20年以上PMとしてEC構築に携わってきましたが、顧客の本音は、資料ではなく雑談や会話の端々から出てくるものです。だからこそ、顧客が本当に必要としている要件のキャッチアップが、どうしても属人的なスキルや経験に頼りがち になる。

特に若手にとってはその"曖昧さ"の扱いが難しく、テンプレートを使ってもうまく引き出せないまま、結果的に初期段階での認識のズレが後工程で大きな手戻りを生んでしまう。この属人性の排除と再現性の確保が、ずっと課題 でした。

「すべてをAIで完結」には惹かれない。

AI任せにしない "判断のバランス"に共感

──「Acsim」を知ったきっかけを教えてください。

松田さま: 最初のきっかけは、販売代理店としてAcsimをご紹介いただいたことでした。「これは面白いし、売れそうだ」と、"ほぼ一目惚れ"ですぐに代理店契約を結び、理解を深めるためにまずは自分たちの業務で使ってみることにしたのです。

実際に利用してみると、「これは単なる販売商材ではなく、"自分たちの仕事そのもの"を変える可能性がある」と強く感じました。特に印象的だったのは、AIが網羅的に要件を整理し、最終判断を人が担うという設計思想 です。そのバランスが非常に現実的で、「現場で本当に使える」納得感がありました。もし、すべてをAIで完結させるようなコンセプトであれば、ここまで惹かれなかったと思います。

その後、社内でのデモや検証を進めるうちに、「別部門でも試してみたい」「自分たちの案件にも使いたい」という声が自然と上がり、全社導入を宣言したわけではないのに、現場からアカウント申請が届くように。結果としてトップダウンではなくボトムアップで活用が広がっていきました。

──他に、導入を決断された決め手はありますか。

松田さま: 最大の決め手は、「業務フロー」を起点にしているという点でした。汎用LLMでもテキスト生成などは可能ですが、使い方やアウトプットが人によってバラバラで、再現性に乏しい面があります。

一方でAcsimは、業務フローという明確な構造をベースにしているため、プロセス全体を俯瞰でき、誰が使っても"同じ入口"から始められる。 だからこそ、成果物の品質を揃えやすく、再現性が高い。これは、現場でツールを活用していくうえで非常に重要なポイントであり、導入を決める上での大きな要因になりました。

プロトタイプ構成までの工数、約96%減のインパクト。

動くプロトタイプで、議論の質とスピードを飛躍的に向上

──Acsimを活用したプロジェクトとその成果を教えてください。

松田さま: 最初の活用事例は、受発注管理システムの刷新案件。お客さまの「こういうものを作りたい」というスライド1枚の要望から始まりました。通常なら4〜5名体制で数週間かけて進める規模のプロジェクトでしたが、Acsimを活用し、矢澤がほぼ一人でプロトタイプの初期構築まで完了させました。

矢澤さま: Acsimに要望スライドの内容を入力し、自動生成された業務フローにヒアリング情報を重ねていくことで、わずか3日間で動くプロトタイプを完成させることができました。

初期アウトプットは半日で立ち上がり、全体のブラッシュアップを含めても所要時間は22.5時間ほど。もともと想定していた約640時間(4人月)の作業時間が、わずか1人・1日分のリソースで完了し、工数を約96%削減できたことには驚きました。

──進行のフローも、従来と異なるものだったのでしょうか。

矢澤さま: 従来、画面遷移図などのドキュメントを作成し、それを元に合意形成→設計→実装、という流れで進めていました。今回も当初は、お客さまから要件定義書・基本設計・詳細設計、さらには画面遷移図やER図の提出が求められていましたが、Acsimを活用して「動くプロトタイプ」をベースにアジャイルで進める提案がスムーズに受け入れられ、結果的に一部の資料が不要になったという副次的効果も得られました。

これまでは、プロトタイプを作って希望と異なっていた場合の"捨てコスト"が高く、方向性があっているか不安になり躊躇することも。それが、Acsimなら「ダメでも明日作り直しができる」というスピード感に変わりました。 今は"まず出してみよう"とプロトタイプ先行のメリットを素直に活かせるようになったと感じています。

松田さま: この進め方は、特に新規サービス・新規システムで効果が大きい。他の案件にも転用できる、いいケースになりました。

──マネジメント側から見て、どのような効果を感じていますか。

松田さま: 従来のように0から積み上げて100を目指すのではなく、まずAIが150の情報を出し、それを取捨選択して100に絞る──そんな感覚に変わりましたね。最初に全体像がテーブルに並ぶので、要・不要の判断がしやすく、レビュー時も「何を削ったのか」が明確に説明できます。

作成者の経験や勘に依存し、抜け漏れが発生しやすくなっていた工程が、Acsimの活用によって初期段階での網羅性を確保しやすくなり、マネジメント側としてもチェックが非常にしやすくなりました。

──社内の他部門からも反応があったとか。

松田さま: 管理会計やバックオフィス部門から、「業務手順の可視化や標準化に使えないか」という相談がありました。社内でも暗黙知で回っている業務プロセスは多く、Acsimが持つ情報の構造化能力に対して期待を寄せています。

Acsimを使うと、手順の中で「誰が・何を・いつしているか」が自然と整理され、業務フローが明確になります。これは、部門横断的な業務改善を進める上で、重要な共通言語になる。いわば、"業務改善の起点" ですね。

要件定義を"人の記憶"から"チームの知識"に。

Acsimで全体を俯瞰する"地図"を描く

──今後の展望を教えてください。

松田さま: 現在は、大手小売業のECサイトリニューアル案件でAcsimを活用しています。ドキュメント文化が根強い企業で、長年の運用で膨大な資料が蓄積されているものの、どれが最新版か判別しづらく、内容にも抜け漏れが散見される状況でした。

まずはAcsimに既存資料やヒアリング情報を読み込ませて現状(As-Is)の業務フローを可視化し、そこから理想とする業務の姿(To-Be)との比較マップを構築することで、関係者間の合意形成と要件の洗い出しを効率化する狙いです。大規模ECというスケールで、どこまで効果が発揮できるかを、今まさに実証しています。

さらに、従来は5名体制で対応していた要件定義プロジェクトが、Acsimを活用することで3名で進められるようになり、結果として、同一リソースで稼働できるプロジェクト数を最大1.5倍に拡張できる見通しが立っています。

これは単なる省人化ではなく、品質とスピードの両面で精度が向上している成果です。 特に、50〜60名規模のEC構築チーム全体において、リソース配分の最適化による組織全体の生産性向上を期待しています。

──引き続き、Acsimがご支援できるよう改善を進めてまいります。貴重なお話をありがとうございました!

▼ご協力いただいた企業様

株式会社DGビジネステクノロジー

企業の変革を支える、ビジネスDXパートナー。ナビプラス、DGコマース、スクデットの経営統合により誕生し、デジタルガレージの先端技術・マーケティング支援メソッドを融合。戦略策定から運用までデジタルビジネスの全プロセスを総合支援し、企業の成長と利益最大化を後押し。